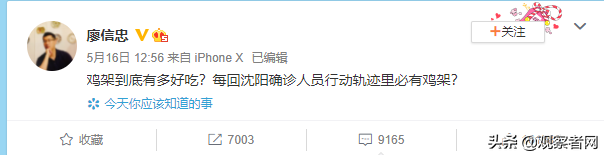

ĪĪĪĪįŁś╦(bi©Īo)Ņ}Ż║×ķ║╬╔“Ļ¢┴„š{(di©żo)└’▒žėąļu╝▄? ę▀ŪķŠė╚╗─▄░č╔“Ļ¢Ą─ĄžĘĮ├└╩│Ēö?sh©┤)Į¤ßķT

ĪĪĪĪ▀|īÄėųėą▓Ī└²┴╦Ż¼ųąšąĄ─╩Ū╬╗╔“Ļ¢┤¾ĀöĪŻ ┤¾╝ę蹊┐Ų┴╦▀@╬╗┤¾Āö?sh©┤)─ąąäė▄ē█EŻ¼ģsęŌ═Ō░l(f©Ī)¼F(xi©żn)╦¹įŁüĒ╩Ūę╗╬╗╔“Ļ¢├±ķg├└╩│╝ę��ĪŻ

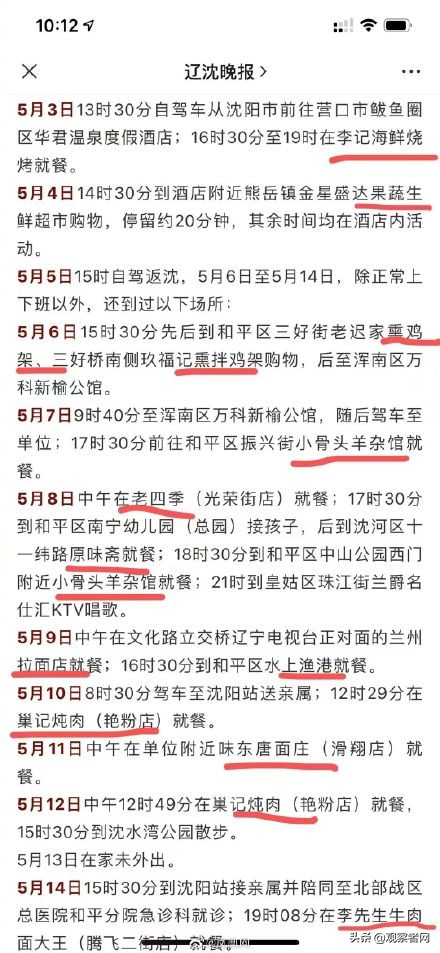

ĪĪĪĪ┤¾ĀöŲĮŠ∙├┐╠ņŽ┬ā╔┤╬^ūė����Ż¼ļu╝▄Īó¤§╚Ō��Īó▐ė├µ�����Ż¼ė▓░č┴„š{(di©żo)ėøõøš¹│╔┴╦╔“Ļ¢├└╩│╣ź┬į���Ż¼üĒ┬├ė╬ų▒Įėššų°│įę╗╚”��Ż¼ø]├½▓Ī����ĪŻ

ĪĪĪĪ╚²╠ņ╚²┤╬ļu╝▄Ą─║├╬Ė┐┌�����Ż¼Ė³ūīū„╝ę┴╬ą┼ųę▓╗Į¹║├ŲµŻ║╔“Ļ¢ļu╝▄ĄĮĄūėąČÓ║├│į���Ż┐├┐┤╬┴„š{(di©żo)ėøõøČ╝ėą╦³Ż┐įušōģ^(q©▒)Ė³╩Ū│╔┴╦ę╗╦«Ą─├└╩│░▓└¹┘N����Ż¼ūī╚╦┐┤┴╦┐┌╦«ų▒┴„��ĪŻ

ĪĪĪĪ“ļu└▀ļu└▀��Ż¼╩│ų«¤o╬Č���Ż¼Śēų«┐╔Ž¦ĪŻ”║▄ąĪĄ─Ģr║“��Ż¼╬ęéāį┌▓╗═¼Ą─ł÷║ŽČ╝┬Ā▀^▀@ŠõįÆ���ĪŻ

ĪĪĪĪ╦∙ų^ļu└▀���Ż¼ųĖĄ─╩ŪļuĄ─└▀╣Ū▓┐ĘųŻ¼ę▓Š═╩Ūļu╝▄�����Ż¼▀@▓┐Ęų╚Ō╔┘���Ż¼ę▓ø]╩▓├┤╬ČĄ└�����ĪŻ Ė„Ąž├└╩│ųą�Ż¼Äū║§ø]ėąå╬¬Üū÷ļu╝▄Ą─Ż¼į┌ųą▓═└’��Ż¼ļu╝▄ūŅ┤¾Ą─ė├╠Äę▓Š═╩ŪĄ§Ė▀£½┴╦�ĪŻ

ĪĪĪĪĄ½╔“Ļ¢╩Ūę╗éĆ└²═ŌŻ¼▀@└’▓╗āH│įļu╝▄��Ż¼▀Ćīóļu╝▄ūā│╔┴╦ę╣Ž³ō·(d©Īn)«ö(d©Īng)��ĪŻ

ĪĪĪĪļu╝▄ī”ė┌╔“Ļ¢üĒšf�Ż¼Š═╚ń═¼─cĘ█ų«ė┌ÅVų▌Īó¤ßĖ╔├µų«ė┌╬õØh�����Īó╗Õüų«ė┌ųžæc……

ĪĪĪĪ─Ū╩Ūę“×ķ╩▓├┤�����Ż¼ļu╝▄│╔×ķ┴╦╔“Ļ¢├└╩│Ą─┤·▒Ē��Ż┐ ╦č╦„ę²ŪµĮo│÷Ą─┤░ĖŅHŠ▀é„Ųµ╔½▓╩Ż║ šf┤¾ŪÕ╚ļĻP(gu©Īn)Ū░▀B─Ļæ(zh©żn)üy�����Ż¼ėą┤¾æ¶╚╦╝ęĄ─ÅNĤ┐╔æz┴„└╦ā║═»Ż¼Š═īó║¾ÅN╠▐│÷üĒĄ─ļu╝▄═Ą═Ąč¼ųŲ║├�����Ż¼╦═Įo┴„└╦ā║═»��Ż¼║¾üĒ▒╗╣▄╝ę░l(f©Ī)¼F(xi©żn)�����Ż¼īóŲõ┤“╦└��Ż¼Ą½▀@ĘN│įĘ©┴„é„┴╦Ž┬üĒ���ĪŻ ŅÉ╦ŲĄ─é„šf╣╩╩┬╦Ų║§│╔×ķ┴╦Ė„ĄžąĪ│įĄ─ś╦(bi©Īo)┼õŻ¼╩Ūšµ╩Ū╝┘─·┬Āę╗śĘŠ═ąą┴╦�����ĪŻ

ĪĪĪĪŲõīŹ�����Ż¼╔“Ļ¢╚╦┤¾ęÄ(gu©®)─Ż│įļu╝▄▀h(yu©Żn)ø]ėą─Ū├┤╣┼įń��Ż¼▓╗▀^╩ŪĮ³╚²╩«─ĻĄ─╩┬ŪķŻ¼ėąā╔╝■╩┬Ūķ┤┘│╔┴╦ļu╝▄į┌╔“Ļ¢Ą─┴„ąąŻ║ ę╗╩Ū╔Ž╩└╝o(j©¼)90─Ļ┤·����Ż¼ųąć°ķ_╩╝┤¾ęÄ(gu©®)─ŻĄ─B(y©Żng)ų│░ūė╚ŌļuŻ¼Č°▀|īÄ╩Ī╩Ūųąć°ūŅųžę¬Ą─╚ŌļuB(y©Żng)ų│ģ^(q©▒)ų«ę╗����ĪŻ į┌«ö(d©Īng)ĢrŻ¼╚ŌļuB(y©Żng)ų│ČÓ╩Ū×ķ┴╦│÷┐┌����Ż¼│÷┐┌Ą─Į^┤¾ČÓöĄ(sh©┤)ėų╩ŪĘųĖŅļuŻ¼ę▓Š═╩Ūīóļu═╚��Īóļu│ß��Īóļuąž����Īóļuū”Ą╚Ą╚Č╝ĘųĖŅ║├Ż¼▀@śėę╗üĒ�Ż¼ļu╝▄Š═│╔┴╦ø]ė├Ą─Ė▒«a(ch©Żn)ŲĘĪŻ

ĪĪĪĪ═¼śė╩Ūį┌1990─Ļ┤·���Ż¼“Ž┬ŹÅ”▀@éĆį~ķ_╩╝▒╗įĮüĒįĮČÓĄ─ųąć°╝ę═ź╦∙╩ņų¬���Ż¼ė╚Ųõ╩Ū¢|▒▒╝ę═ź�Ż¼╔“Ļ¢Ė³╩Ū│╔×ķ╩▄Ž┬ŹÅø_ō¶ūŅ├═┴ęĄ├│Ū╩ą�Ż¼ø]ėąų«ę╗ĪŻ

ĪĪĪĪī”ė┌«ö(d©Īng)ĢrĄ─Ž┬ŹÅ╝ę═źüĒšf�Ż¼├┐éĆį┬Ą─╩š╚ļŠ═ų╗ėąĄ═▒ŻĄ─ę╗ā╔░┘ēK���Ż¼Žļę¬╔·╗ŅŽ┬╚źŠ═▒žĒÜę╗ĘųÕXĻ■│╔ā╔░Ļ╗©��Ż¼│įŅD╚ŌČ╝╦ŃĄ├╔Ž╝■╔▌│▐Ą─╩┬Ūķ���ĪŻ

ĪĪĪĪČ°ū„×ķ│÷┐┌ļu╚ŌĖ▒«a(ch©Żn)ŲĘĄ─ļu╝▄Ż¼«ö(d©Īng)ĢrārĖ±Ą═┴«��Ż¼Ė·═┴Č╣ų«ŅÉĄ─╩▀▓╦ę╗Õü¤§�Ż¼╝╚ėą╚Ō╬ČŻ¼▀ĆĮø(j©®ng)Ø·īŹ╗▌����Ż¼│╔×ķ┴╦║▄ČÓŽ┬ŹÅ╝ę═źĄ─▀xō±ĪŻ

ĪĪĪĪø]┴╦╣żū„Ą─╣ż╚╦éā│÷╚ź║╚ŠŲĮŌÉ×���Ż¼▒Ńę╦ėųĮø(j©®ng)│įĄ─ļu╝▄�Ż¼Š═ų°ÄūŲ┐ŲĪŠŲŻ¼▀ģ│į▀ģ┘®���Ż¼─▄ō╬ę╗═Ē╔Ž���Ż¼ę▓│╔×ķŠŲū└╔ŽūŅ║├Ą─▀xō±ĪŻ ļu╝▄▀@├┤╗�Ż¼Ž┬ŹÅ╣ż╚╦ę▓ķ_╩╝ęį┤╦ų\╔·Ż¼į┌Įų▀ģų¦╔ŽĀtūė����Ż¼╗“š©╗“┐ŠŻ¼ļu╝▄Š═▀@śėū▀▀M┴╦╔“Ļ¢╚╦Ą─╔·╗Ņ����Ż¼│╔×ķ╔“Ļ¢╚š│ŻĄ─ę╗▓┐ĘųĪŻ